Nuit blanche

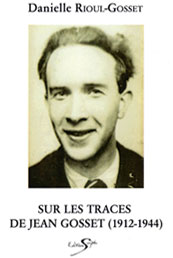

par Jean GOSSET

Nuit blanche (pdf)

Deux paillasses, et même des chaises. On aurait trouvé de tout dans ce grenier, à condition de chercher assez longtemps. Mais la nuit tardive finissait tout de même par venir ; dehors, l’air était encore limpide, la lumière à peine amortie ; à l’intérieur, il fallait tâtonner. Avec ces lucarnes très étroites, on avait des chances de n’être pas remarqué ; elles regardaient la baie face à l’ouest, transversalement, montrant au fond les quais et les docks de Saint-Caradec ; on voyait même convenablement l’île de Roho, du moins la partie sud, la plus mal connue. On observerait, somme toute, dans de bonnes conditions.

– C’est égal, mon vieux Maurice, vous avez eu du flair en pensant à acheter du pain à midi ! Sinon, c’était la grande ceinture…

– J’avais bien vu le coup hier, vous comprenez : j’ai fait les trois estaminets de Lanvel avant de trouver à bouffer ; et j’ai encore été verni, dans le dernier, ils m’ont fricassé des œufs. Ici, plus une boutique d’ouverte. Je me demande de quoi les gens vivent.

– Ce n’est toujours pas dans ce bistrot-ci que nous aurions eu des biftecks aux pommes. Donnez-moi encore un peu de cidre, tenez, c’est aussi une trouvaille, et pas d’éclats de verre dans la bouteille, je n’en suis pas encore revenu, les Américains ont dû l’épargner spécialement pour nous. Si je n’avais rien à boire, je crois que j’irais plutôt en demander aux Boches. La bicyclette, c’est très bien, mais il ne faudrait jamais perdre l’entraînement ; et quel soleil, Seigneur !…

Dites-moi, votre recrue de Tréguen, c’est un joli mufle ; ne pas même avoir indiqué un restaurant ! Vous n’avez vraiment pas de veine quand vous prenez des contacts.

Maurice faisait la moue. Olivier ne disait pas tout ce qu’il pensait, le moment eût été mal choisi, mais il finissait par trouver Maurice un peu léger dans le recrutement ; il allait falloir lui interdire d’en faire. Après son fameux Polonais, expédié en Espagne juste à temps pour l’empêcher de faire prendre tout le monde par ses imprudences, l’autre, le petit Frank, avait donné toute satisfaction pendant deux mois, pris part au coup de main sur la centrale électrique de K. et puis avait d’un seul coup perdu tout son cran après la perquisition de la Gestapo chez lui, où il ne se trouvait pourtant pas. Plus moyen de compter sur lui maintenant. Maurice n’avait pas la main heureuse : cette fois, il avait apporté la recommandation d’un ami pour un commerçant qui, placé juste au bon endroit, pouvait fournir une « base d’opérations » merveilleuse… et qui l’avait assez bassement mis à la porte. Mais ce médiocre pêcheur d’hommes s’était parfaitement conduit depuis la veille ; il avait accueilli Olivier, après l’avoir attendu deux heures, avec un projet d’itinéraire très correctement préparé pour leur reconnaissance. Et au moment de déterminer un poste de guet dans le village aux trois quarts évacué, parmi les maisons démolies où les « verdâtres » vous croisaient à chaque minute, il avait été d’un vrai secours. Les premiers instants, on ne trouvait pas très drôle d’avancer sans savoir si la seule présence de deux civils, visiblement pas des pêcheurs, avec des bicyclettes, n’était pas suspecte (heureusement, se disait Olivier, nos complets font passablement miteux). De l’école, presque intacte, sortait une de ces chansons de marche trop scandées qui, aux premiers temps de l’occupation, provoquaient parfois des commentaires admiratifs parce qu’un fausset quittait quelques mesures l’unisson pour ajouter une partie aiguë, mais qui maintenant donnent la nausée à tout le monde. D’une rue débouchaient deux cyclistes en patrouille, fusil en bandoulière, et le cœur se serrait un instant, le visage cherchait à demeurer impassible, les gestes naturels, – mais non, les Boches regardaient droit devant eux, sans s’arrêter. Sur la route, tout à l’heure, au seul contrôle, les faux laissez-passer avaient fait merveille. On s’apercevait peu à peu qu’il demeurait un semblant de vie dans le village et qu’une circulation intermittente de cyclistes et de piétons rendait presque naturel le passage de deux étrangers. Plus que les Fritz, les habitants devaient remarquer les figures inconnues, les vêtements vaguement insolites. Maurice n’hésitait pas, il engageait la conversation, malgré son accent berrichon.

– Vous n’êtes pas d’ici ? demandait avec plus de sympathie que de méfiance la vieille qui leur avait refusé du lait.

Mais c’était sûrement vrai qu’il ne lui en restait plus qu’un bol pour elle et qu’elle n’aurait pas d’autre nourriture jusqu’au matin ; et encore, si on avait pu lui dire ce qu’on venait faire là, elle s’en serait peut-être privée.

– Non, on est de Plérin. (C’était à vingt kilomètres, mais cela expliquait déjà l’air étranger.) On vient chercher quelques légumes pour Mme Morvan dans son jardin, des pommes de terre et tout le ba-ta-clan.

– Mais c’est pas par ici chez Mme Morvan, c’est plus par là-haut… Tenez, à côté vous trouverez peut-être quelqu’un qui aurait encore du lait.

Et comme Olivier remerciait :

– Mais Mme Morvan, elle est donc à Plérin, maintenant ? C’est à Lanval qu’elle est réfugiée ?

– Je sais bien, répliquait Maurice imperturbable (qui naturellement ne connaissait pas de Morvan dans le voisinage), on va lui déposer ça en passant.

Olivier s’amusait ; il n’avait pu s’empêcher, un peu plus tard, de rappeler à son compagnon la chanson du mari jaloux :

Les femmes ne portent point moustache,

Morbleu, Marion !

– C’étaient des mûres qu’elle mangeait,

Mon Dieu, mon ami…

Maurice était de ces gens qui donnent spontanément mille explications qu’on ne leur demande pas. Seul, Olivier fût passé sans s’arrêter, sans aborder personne, avec l’air de connaître parfaitement les lieux ; il eût marché vite, jeté des regards rapides à droite et à gauche, mais évité de paraître chercher. Dorian avait été obligé, presque, de courir pour le rattraper un jour de rendez-vous au parc Montsouris. Il n’eût parlé que si c’était devenu vraiment nécessaire.

Maurice s’adressait à n’importe qui, il aurait, à l’occasion, – comme la petite Gilberte l’avait fait tant de fois, – demandé sa route au « feldgendarme » ou à la sentinelle boche ; et Olivier, pour ces détails, s’adaptait volontiers aux manières du compagnon occasionnel quel qu’il fût tant qu’on ne commettait pas de vraie imprudence ; il préférait laisser à l’autre les relations extérieures et concentrer sa réflexion sur l’abri à trouver pour la nuit, l’orientation nécessaire des fenêtres, le problème du point d’accostage. Il lui arrivait de se reprocher sa conduite taciturne ; ne ferait-il pas mieux d’imiter à l’occasion les autres, pour varier la technique ? – et puis la conversation pouvait fournir l’indice décisif. Mais on oubliait déjà tellement de réfléchir, de méditer l’action trop imminente.

Maurice s’adressait à n’importe qui, il aurait, à l’occasion, – comme la petite Gilberte l’avait fait tant de fois, – demandé sa route au « feldgendarme » ou à la sentinelle boche ; et Olivier, pour ces détails, s’adaptait volontiers aux manières du compagnon occasionnel quel qu’il fût tant qu’on ne commettait pas de vraie imprudence ; il préférait laisser à l’autre les relations extérieures et concentrer sa réflexion sur l’abri à trouver pour la nuit, l’orientation nécessaire des fenêtres, le problème du point d’accostage. Il lui arrivait de se reprocher sa conduite taciturne ; ne ferait-il pas mieux d’imiter à l’occasion les autres, pour varier la technique ? – et puis la conversation pouvait fournir l’indice décisif. Mais on oubliait déjà tellement de réfléchir, de méditer l’action trop imminente.

La nuit allait tomber plus close. C’était le moment de partir en reconnaissance. Olivier laissa Maurice prendre le premier quart de dix heures à minuit, et sortit sans veston, seulement un pull-over, une torche électrique dans la poche avec la ferme intention de ne pas s’en servir, un béret sur le crâne. Dans la salle du bas, on marchait sur du verre cassé. Malgré soi, on retenait ses pas sans atténuer le bruit affreux. Comment les Fritz n’entendaient-ils pas ? Mais ils n’occupaient pas ce coin du village.

Il ouvrit la porte de la buvette, ce qui consistait à détortiller le fil de fer qui la retenait assujettie à un crochet planté dans le mur ; car, souffle des bombes, ou plutôt pillage, elle avait été forcée et le vent la faisait battre. Dehors, sous le froid vif pour cette fin de mai, le gros tricot n’était pas de trop. Olivier passa dans l’appentis voisin pour vérifier une fois de plus, superstitieusement, les bicyclettes attachées l’une à l’autre. Ce serait du propre s’il ne les retrouvait plus le matin. Puis il marcha, trébuchant de temps à autre, dans les décombres, vers la petite anse repérée sur la carte. Par chance, la marche d’approche de la fin d’après-midi, avec Maurice, leur avait fait explorer ce secteur ; ils s’étaient trouvés deux ou trois fois dans des impasses qu’il devenait maintenant facile d’éviter malgré l’obscurité croissante. Voici le bâtiment où, prêts à s’établir, ils entreprenaient déjà l’agrandissement d’une lucarne quand ils avaient aperçu la buvette mieux située. Il fallait tourner à droite, longer les maisons, ici presque intactes, parallèlement à la ruelle. Près d’un pavillon habité par un vieillard qui les avait regardés curieusement au passage, Olivier allait faire un détour quand il vit s’ouvrir devant lui un espace vide entre deux pans de murs déchiquetés par lequel il apercevait l’eau : sûrement, c’était la petite anse ; autant l’atteindre directement à travers les débris de la maison écroulée. Mais il avait voulu cette fois trop se presser ; il dut dégager son pied pris dans un fil de fer, s’écorcha le genou et la main en tombant et en se rattrapant trouva le passage complètement bouché. Il ne restait plus qu’à reculer. En plein jour, il se serait débrouillé, mais on voyait maintenant très mal ; il était sûr, au moins, d’une entorse s’il s’obstinait. Il s’apostropha intérieurement : « Je serai toujours le même imbécile ; il faut toujours que je cherche la solution compliquée ; j’aurais aussi bien fait de passer par la ruelle ; évidemment, à cette heure-ci, il vaut peut-être mieux l’éviter, et encore ! mais dans l’après-midi, c’est Maurice qui m’a donné l’idée de suivre tout simplement la grande rue et je perdais un temps fou. Nous avons bien rencontré le vieux qui nous a si drôlement fixés, mais il ne nous mangera pas. Maurice n’est pas très malin, mais il faut croire qu’il lui arrive de l’être encore plus que moi. Enfin, nous y voilà. »

L’eau calme était tout près. Malgré le vent, les vagues y arrivaient faibles, tant l’anse était retirée. Les dernières dorures, aux bords des nuages, éclairaient encore doucement deux minuscules barques qui se mettaient à flotter à la marée montante. Mais comment ne pas les trouver trop petites, trop lentes surtout ? et les rames s’entendaient terriblement. Repéré pour repéré, autant aller vite ; avec un bon petit moteur, en zigzaguant, on pouvait éviter plus ou moins les rafales des mitrailleuses, peut-être même le projecteur.

L’eau calme était tout près. Malgré le vent, les vagues y arrivaient faibles, tant l’anse était retirée. Les dernières dorures, aux bords des nuages, éclairaient encore doucement deux minuscules barques qui se mettaient à flotter à la marée montante. Mais comment ne pas les trouver trop petites, trop lentes surtout ? et les rames s’entendaient terriblement. Repéré pour repéré, autant aller vite ; avec un bon petit moteur, en zigzaguant, on pouvait éviter plus ou moins les rafales des mitrailleuses, peut-être même le projecteur.

C’était une petite vedette qu’il fallait, du genre de celles qui font le trafic entre Douarnenez et Tréboul en temps de paix ; on chercherait de l’autre côté, à Saint-Caradec. Olivier savait bien que le questionnaire auquel il devait répondre ne posait pas ce problème : il s’agissait seulement de trouver un point d’accostage pour des embarcations alliées qui existaient, Dieu merci ! Et ce point, la petite anse l’offrait, tout préparé, à six kilomètres seulement de l’objectif où s’approvisionnaient les pétroliers et les ravitailleurs de sous-marins ennemis. Bien abritée, invisible du poste de guet sur la jetée du Trez, elle serait parfaite avec le vieil appontement de bois délabré qu’on ne gardait pas. L’itinéraire à suivre une fois à terre, pour atteindre les docks, serait à quelques détails près celui qu’Olivier et Maurice avaient reconnu dans la journée. Les guides étaient sûrs : quatre garçons de Maël-Ploudery, froids, silencieux, et les deux fils de la ferme au hameau de Kerloch, près de Lanvel, plus emportés, mais si familiers avec chaque buisson, chaque caillou. Le souci d’Olivier n’était pas là : il ne s’agissait que d’une action préparatrice au débarquement et le repli serait presque impossible après l’incendie des réservoirs de carburant et le sabotage des ateliers. Le commandement semblait considérer les hommes comme sacrifiés ; ceux qui le pourraient regagneraient les vedettes, les autres trouveraient accueil dans la campagne. Olivier avait pensé aux refuges à préparer, mais il aurait voulu former des équipes de protection pour couvrir la retraite. Il croyait pouvoir en trouver les éléments sans dévoiler la nature et le lieu de l’opération. On n’avait pas encore répondu à sa suggestion pourtant chaleureusement appuyée par Dorian qui, une fois de plus, l’avait approuvé à son grand et joyeux étonnement. Mais ses doutes portaient plus encore sur l’arrivée des embarcations que sur le repli : comment passer sans être atteint devant la pointe de Pen-Bihan et surtout comment éviter l’île du Roho aux multiples projecteurs, aux nombreux canons ? Pure folie. C’était pour le montrer, pour proposer un plan nouveau où les équipes locales agiraient seules et se rendraient par eau jusqu’aux docks qu’il avait décidé cette veillée dans le bourg de Trez. Il fallait voir si, outre les projecteurs antiaériens de l’île, en existaient d’autres pour balayer l’eau, si la surveillance était stricte aux postes de guet, si des patrouilles parcouraient la baie à intervalles plus ou moins réguliers. Olivier s’était fait un questionnaire assez différent de celui qu’avaient envoyé les services de Londres.

Et sur trop de points, les informations tirées des agents locaux se contredisaient : il fallait vérifier sur place. Dorian lui-même, toujours prêt à retenir Olivier et à lui reprocher de « s’exposer » chaque fois qu’il voulait faire quelque chose, n’avait pas eu d’objection. Guère de danger, en vérité ; mais il lui en fallait parfois beaucoup moins, au patron, quand il s’agissait des autres, et spécialement d’Olivier. Olivier avait longtemps admiré sans comprendre, avant la guerre, ses exploits, ses gageures d’alpiniste.

Et sur trop de points, les informations tirées des agents locaux se contredisaient : il fallait vérifier sur place. Dorian lui-même, toujours prêt à retenir Olivier et à lui reprocher de « s’exposer » chaque fois qu’il voulait faire quelque chose, n’avait pas eu d’objection. Guère de danger, en vérité ; mais il lui en fallait parfois beaucoup moins, au patron, quand il s’agissait des autres, et spécialement d’Olivier. Olivier avait longtemps admiré sans comprendre, avant la guerre, ses exploits, ses gageures d’alpiniste.

Maintenant, il commençait à en voir le sens ; il croyait possible de lui ressembler, de dominer un jour la crainte du danger qui le quittait encore si difficilement, de ne plus avoir à lutter contre lui-même. Il n’atteindrait jamais à la bravoure spontanée, si naturellement associée à la claire conscience des risques, qu’il ne connaissait pas chez d’autres que chez Dorian. Mais il saurait mieux courir la chance, la défier au besoin, jusqu’à se faire tuer. Il apprendrait cela, malgré sa grand-mère qui lui répétait sans cesse, quand il avait deux ans : « Vous allez tomber ! Vous allez tomber ! » – malgré sa mère, qui lui recommandait avec tant d’insistance, quand il avait huit ans, de « faire attention en traversant » pour ne pas « se faire écraser » par la voiture, la bicyclette, – malgré lui-même qui était si longtemps resté trop obéissant, dont les premières vraies petites révoltes dataient de la dix-huitième année et les premières vraies initiatives de la vingt-troisième, – malgré lui-même qui avait si longtemps gardé la peur des vaches et des chiens ; – malgré la mollesse et la pusillanimité partout environnante, la sécurité pécuniaire et celle du domicile, la paix du foyer, les heures de bureau régulières et rognées, les deux sous, pas plus, à la quête du dimanche pour l’assurance vie-éternelle, la peur de prendre froid ou d’être roulé, ou d’être congédié, ou de manquer la fournée d’avancement, ou de mourir, ou de brûler en enfer, ou d’avoir une vie sans amour, ou d’avoir un enfant, – malgré toutes ces peurs dont il avait fallu se défendre ou sortir avec une obstination patiente et enragée.

Maintenant, sa volonté en était libre, grâce à la guerre, oui, et grâce à la lutte clandestine, et grâce aux déceptions de la vie privée, et grâce à l’indifférence désespérée qui ne laissait intacts que de très rares objets interdits à jamais, il était libre de consentir enfin à tout ce qui pourrait lui arriver. (C’était cher payé, eût dit la sagesse calculatrice qui fait les fortunes de ce monde.)

Une embarcation apparut en silhouette, à distance. Depuis quelques instants, Olivier tendait l’oreille au bruit du moteur. Patrouille ? Cela devenait intéressant. Il faudrait noter les heures de ronde. Pourvu que Maurice eût observé avec soin l’itinéraire de la vedette. Elle longeait la rive d’assez près, se dirigeait vers le nord ; elle devait faire le tour de la baie. Il faudrait, au moment de l’opération, partir juste après l’une des rondes. Tout dépendait de leur fréquence.

L’heure de la haute mer importait aussi : le questionnaire en faisait état. Quand le secrétaire du bureau du port aurait-il procuré le tableau des marées ? Il n’avait pas l’air pressé ; ce n’était pourtant rien de difficile ; mais l’aiguillonner trop vivement serait lui donner l’éveil. Ce soir, la mer montait ; elle serait pleine vers deux heures ; on aurait avantage à retrouver les mêmes conditions ; un peu plus tôt vaudrait mieux encore.

Pas de surveillance à terre visible de ce côté. Même la pointe de Pen-Bihan, si redoutablement armée, s’orientait vers la baie et se désintéressait de ce recoin tranquille. Olivier s’avança le long du rivage pour voir aussi bien que possible la pointe : pas un observatoire, ni grand, ni petit.

Sans doute l’armement excluait-il la présence de postes de guet trop difficiles à camoufler et ceux-ci se trouvaient-ils en d’autres points, sur la jetée du Trez, mais principalement sur l’île de Roho. Un observatoire, enterré sur la pointe, s’il existait, devait avoir de très mauvaises vues.

Olivier hésita un moment. Fallait-il risquer de tout compromettre pour une expérience douteuse ? Mais rien ne servait de délibérer : il avait la conviction que tout marcherait bien ; et puis, il lui fallait des faits tangibles pour que son rapport entraînât la persuasion. Immobile, il écoutait le bruit du moteur décroître. Quand il ne l’entendit plus, il s’approcha de l’un des canots, le détacha, le poussa à flot d’une pesée sur un aviron et se mit à ramer doucement. Il se persuadait que le bruit n’était pas perceptible de loin, grâce aux vagues et au vent qui le couvraient. Il avançait lentement, mais le cœur lui battait. Après un moment, exaspéré par le grincement des tolets, il ôta les avirons, laissa l’un au fond du canot et employa l’autre pour godiller ; mais il était extrêmement maladroit. Quand il eut presque traversé l’anse, il longea à faible distance la pointe de Pen-Bihan ; il s’attendait d’un instant à l’autre à être pris dans le pinceau d’un projecteur ou interpellé par une sentinelle.

Arrivé à moins de cent mètres de la grosse casemate qu’on devinait du grenier de la buvette, il jugea l’expérience suffisante : rien n’avait bougé et il suffisait de passer tout près de la rive pour se trouver en angle mort, invisible de la casemate.

Olivier se sentait à bout de nerfs. Il s’allongea un instant au fond de la barque pour se détendre, malgré l’eau qui traversait son pantalon et la manche de son pull-over. Il revint lentement à son point de départ.

Onze heures. Il était temps de rentrer.

– Vous avez vu la vedette ? chuchota Maurice alléché.

Elle a fait le tour de la baie, la saleté, en venant du sud, de l’autre côté de l’aber, et puis elle est partie le long de Pen-Bihan. Elle a dû aller pas mal plus loin pour revenir vers Saint-Caradec il y a juste quelques instants.

– Vous avez noté l’heure ? demanda Olivier.

Mais il se sentait le front et les joues en feu, un drôle de malaise. Il s’était fié au bruit décroissant du moteur ; la vedette avait dû repasser juste après son retour ; s’il avait continué au delà de la casemate, il était frit.

– Dix heures trente-trois au passage ici ; onze heures moins cinq quand elle a disparu en approchant de Saint-Caradec.

– Rien d’autre ?

– Il commence à y avoir des lumières au nord de la ville, sans doute aux ateliers qui travaillent la nuit ; mais ça devrait se camoufler sans tarder. Regardez : mais ne vous penchez pas. Attention aux guetteurs, à gauche ; ils peuvent très bien nous repérer ; il suffit d’un hasard, on ne sait jamais.

– Oui, et à part ça ?

– Eh bien ! ma foi… rien. Mais ce n’est qu’un début.

– Bon. N’oubliez pas de noter les heures pour tout ce que vous verrez.

Olivier n’avait plus envie de dormir ; la promenade lui avait remis le corps en éveil. Assis, il échangeait avec Maurice, par moments, quelques remarques à voix basse. Puis il s’étendit un peu par principe et bien qu’il n’aimât guère les repos trop courts où, sans reprendre vraiment des forces, on perd une tension qu’il faudra faire effort pour retrouver. Mais les fesses meurtries par la bicyclette souffraient sur la chaise de bois ; et c’était stupide de veiller plus que Ie nécessaire.

Il s’assoupissait quand Maurice vint l’appeler et lui dire qu’il n’y avait rien de nouveau.

Pour une fois, cette nuit de veille très calme, on avait le temps de penser, de rêver. Que l’habitude en était perdue ! Tant de jours, tant de semaines passés à courir fébrilement de rendez-vous en rendez-vous, à jongler avec les horaires des trains et des cars, tant de retours tardifs au gîte, de rencontres manquées qu’il fallait rattraper. Olivier se reprochait son coup de téléphone imprudent au maire de R. Comment faire ? Fallait-il risquer de ne trouver personne et de faire manquer, avec ce voyage du maire qui eût reporté bien loin la rencontre, le parachutage si longtemps espéré ?

Pourtant, il se sentait mécontent, il estimait avoir mérité cette réticence qu’il avait perçue à l’autre bout du fil sous les paroles modérées. Mais ces ennuis, ces scrupules, il fallait en prendre son parti, comme du risque et de la fatigue. Son rapport, pour lequel il avait déjà veillé la nuit d’avant, ne le satisfaisait pas trop non plus, mais il le compléterait en envoyant le prochain compte rendu. Il savait bien naturellement que s’il s’était couché à quatre heures la faute n’en était pas au seul rapport ; il avait commencé par passer un long moment à noter de la musique : il se l’était enfin permis, ce soir-là, après des semaines d’abstention, – d’abstinence, eût-il dit volontiers. On ne mesure pas, en s’engageant dans « ce métier » de la lutte clandestine, combien il est impossible de le faire en amateur. On apprend peu à peu qu’il faut s’y donner entier, que le travail régulier en souffre, et que le travail libre disparaît. Ce n’était même pas à la suite d’orchestre interrompue depuis six mois qu’Olivier avait eu envie de se remettre ; le trio à cordes, avec cette place exceptionnelle de l’alto qu’elles esquissaient, ne ressemblait à aucune de ses œuvres antérieures ; meilleur ou pire, comment savoir ? La musique restait en lui vivante ; il y pensait presque tout le temps où les missions à remplir ne l’absorbaient pas trop ; mais en écrivant ces quelques pages, il lui semblait avoir repris un contact déjà presque relâché, retrouvé un vrai et chaud souci, des promesses d’avenir. L’écriture lui avait été facile, cette dernière nuit, même étonnamment spontanée.

Et pourtant, il se trouvait détaché de ce qu’il composait ; désormais autre chose existait dans sa vie : « Est-ce un bien, est-ce un mal ? », mais il pensait par touches légères, sans appuyer. L’obscure inquiétude de sa destinée affleurait, mais trop de fatigue l’empêchait de vraiment réfléchir. « Que je suis idiot d’avoir tant veillé ; je savais pourtant bien que j’avais une autre nuit à passer. » Il souriait, assez content, sourdement exalté même d’avoir à supporter les veilles successives.

Le vent devenait plus fort et plus froid, mais dehors, il ne se passait toujours rien. La lune arrivait maintenant au sommet de sa course, tout semblait lumineux. Une heure bientôt. C’était pénible de rester debout, la tête dans la lucarne, le visage fouetté. Olivier sentait ses reins las et comptait les quarts d’heure en s’obligeant à ne pas regarder trop souvent sa montre. D’abord, il avait pu durer aisément vingt-cinq minutes sans la consulter, mais cette fois, après une attente infinie, l’intervalle n’avait pas été de dix minutes. De temps en temps il allait donner un regard à l’autre lucarne.

On y voyait mieux Pen-Bihan, mais surtout c’était un prétexte à remuer un peu. Rien par là non plus. A une heure, il entendit la relève du poste de guet ; un homme monta, l’autre descendit, lourdement, l’escalier de bois qui résonnait. Ce n’était pas à cinquante mètres.

S’ils se doutaient que nous sommes là et de ce que nous venons faire…

Il sourit encore, heureux naïvement du tour joué aux Boches, émerveillé que ce fût si simple.

C’est à n’y pas croire. Je l’ai bien vu, quand Dorian racontait son petit tour dans l’île de H., l’officier de liaison faisait un sérieux effort pour s’empêcher d’être sceptique. Il faut bien dire qu’il s’agissait vraiment d’un exploit et Dorian non plus n’affectait pas de trouver cela tout à fait naturel. Mais, même cet endroit-ci, avant d’y être venu, on peut aussi bien le croire inaccessible.

Il fallait pourtant savoir en quoi consistait la surveillance. C’est pour cela qu’on était venu, mon Dieu ! Comment la croire réduite à une patrouille unique vers onze heures ? Le camouflage devait être étonnant… mais non, Pen-Bihan se serait tout de même révélé au passage du canot. Et pas un bruit. Demain, on chercherait encore à se renseigner, on pourrait joindre le commissaire Montroux, passé au maquis le mois précédent avec les titres d’alimentation de tout Saint-Caradec ; sûrement, il saurait quelque chose sur le régime de la circulation dans la baie. Pourquoi d’ailleurs ne pas chercher un point d’embarquement plus au sud, aussi près que possible des docks ? En y amenant à l’avance les bateaux, on réduisait tous les risques.

Il fallait pourtant savoir en quoi consistait la surveillance. C’est pour cela qu’on était venu, mon Dieu ! Comment la croire réduite à une patrouille unique vers onze heures ? Le camouflage devait être étonnant… mais non, Pen-Bihan se serait tout de même révélé au passage du canot. Et pas un bruit. Demain, on chercherait encore à se renseigner, on pourrait joindre le commissaire Montroux, passé au maquis le mois précédent avec les titres d’alimentation de tout Saint-Caradec ; sûrement, il saurait quelque chose sur le régime de la circulation dans la baie. Pourquoi d’ailleurs ne pas chercher un point d’embarquement plus au sud, aussi près que possible des docks ? En y amenant à l’avance les bateaux, on réduisait tous les risques.

Rêverie que tout cela. Jamais ils n’accepteraient le contre-projet. Et comme le coup de main devait avoir lieu très peu de temps avant le débarquement, il n’était pas question d’agir sans l’accord du commandement qui seul pouvait fixer la date. Olivier eût presque renoncé à ses critiques, accepté le plan primitif tel quel pour que, du moins, l’opération eût lieu. Non, c’eût été criminel ; les vedettes arriveraient peut-être à l’accostage, mais toute la défense serait alertée avant que les hommes fussent sur place… Comment être assez persuasif, dans un rapport écrit ? Si encore on avait pu voir les auteurs du projet, discuter avec eux, leur montrer une conviction qui les eût entraînés…

Calme absolu sous la violence du vent. La guerre rendait tout plus immobile, plus silencieux. Pas une voix, pas un bruit de rame ou de moteur, pas même un pas. Ailleurs, la guerre se déchaînait en bruit et en fureur, mais ici elle tenait son souffle. Lumière, son, mouvement, tout s’atténuait, disparaissait. Et pourtant, ce n’était pas déjà la mort, mais l’attente.

Comme à Lorient, à Saint-Nazaire, à Brest, les bombes auraient pu pleuvoir ici d’une minute à l’autre. Depuis près d’un an, la région n’avait pas été attaquée. Olivier se surprit à murmurer : « Quelle paix ! », s’aperçut de l’incongruité des mots et retint le rire un peu amer. C’était pourtant vrai que les choses étaient paisibles et paisibles aussi tant de ces hommes et de ces femmes alentour. Ils ne demandaient qu’à cultiver tranquilles leur champ, qu’à soigner leurs bêtes, qu’à pêcher au large, qu’à pouvoir se saouler de temps en temps, qu’à aimer leurs enfants, qu’à aller à la messe, qu’à jouer à la manille. L’ennemi avait voulu se servir de leur besoin de paix pour les neutraliser, pour les séduire, mais il eût fallu qu’il renonçât à exploiter la terre conquise, à jouir de tant de richesses ; chaque réquisition nouvelle, chaque interdiction, chaque embauchage d’hommes, chaque emprisonnement ramenaient vers la lutte tous ces gens, même ceux que des profits avaient pu tout d’abord attirer. Ils voulaient bien gagner de l’argent, ils souhaitaient la paix presque à tout prix, ils ne se donnaient guère la peine de réfléchir et de voir plus loin que la famille et que la saison, mais chaque geste qui leur faisait éprouver leur servitude provoquait leur sursaut et leur raidissement.

La côte ignorait même les marchés fructueux où les paysans pouvaient se prendre ; et c’était parfois la révolte, toujours la résistance diffuse. En même temps que contre l’occupant, ces hommes et ces femmes luttaient contre leur immense amour de la paix ; mais c’était encore au nom de la paix qu’ils le faisaient, d’une paix véritable dont la soumission ne leur eût donné qu’à peine l’apparence.

Olivier pensait à la berceuse hébraïque de Milhaud :

Dors, dors, dors,

Ton papa ira au village,

Il rapportera un canard,

Et caressera ton petit pied…

Ces sentiments-là étaient ceux qui pouvaient serrer le cœur des braves gens obligés à la guerre, obligés de consentir à la guerre en restant au milieu de leurs enfants, déchirés à chaque heure entre le combat qui doit tout oublier, et tant de tendresses soucieuses.

Réveiller Maurice, se coucher à sa place sur la paillasse recouverte d’un imperméable, étendre sur soi le pardessus qui servait de couverture…

Olivier recommanda une fois de plus à son compagnon la pointe et les lumières, et les heures à noter ; il s’abandonna à la nuit calme, oublia le bruit du vent. Demain il serait temps de songer à ces terrains si difficiles à trouver.

Heureusement, Gaëtan devait venir à la gare de Poulmeur et apporter sa compétence ; c’était réconfortant d’avoir un spécialiste ; Olivier n’avait jamais reçu de parachutage ni n’était monté en avion, tandis que Gaëtan était tout de même pilote ; il était aussi très ennuyeux ; il allait encore développer ses doléances sur le noyautage de la résistance par les communistes ; ce n’était pas sa faute si ses parents connaissaient le Comte de Paris, ni s’il avait l’esprit obtus et buté, mais comme on trouvait peu de camarades avec qui on aimât travailler… Tant pis, il fallait se contenter de relations de combattants, de compagnons d’armes, renoncer presque aux amitiés. Ce n’était pas l’heure de l’amitié, c’était l’heure du combat, l’heure où l’on devait réussir.

Olivier revoyait sa compagnie, au printemps de 1940. Dans la vie civile, il n’aurait pu souffrir son capitaine, ni le sergent-chef comptable dont la présence vulgaire, tatillonne, empoisonnait la popote des sous-officiers au point qu’Olivier presque toujours arrivait en retard ou finissait le repas en hâte pour partir plus vite. Pendant les mois d’inaction, plusieurs de ces hommes lui donnaient envie de fuir, mais quand il avait fallu se battre, ils s’étaient trouvés solidaires, avec leur volonté commune de tout tenter, le souhait tenace et fou du miracle à réaliser par leurs seules forces. Inutile de se revoir après la guerre, on n’aura plus rien à faire ensemble ; pourquoi vouloir perpétuer des moments uniques, exceptionnels, pourquoi se figurer qu’on en fera quelque chose quand tout aura changé, dans une tout autre vie ? Fraternité toute momentanée dans son intensité, on la sent si fragile qu’on émet anxieusement le vœu de « ne pas se perdre de vue », de se réunir…

A quoi bon ?

Dorian, bien sûr, et Gilberte, et Raymond, et… c’est presque tout. Ces amitiés, nées, ou fortifiées dans la lutte, leur vérité même les rend tragiques. Pas seulement la menace de mort, la crainte de perdre ceux à qui on a eu la faiblesse de s’attacher. Jamais le temps de faire vivre et grandir une intimité, jamais le loisir même d’y pénétrer vraiment quand l’absolue confiance ordonne d’enfreindre, pour une fois, le devoir de ne pas le faire. On mourra sans s’être dit, sans avoir vécu l’essentiel, occupés qu’on est à des gestes, à des soucis étrangers et captivants dont on n’aurait pas dû avoir besoin pour se connaître et s’aimer.

Raymond, déjà, est arrêté. Avec lui, c’était fini ; même libéré, il serait obligé de renoncer au travail clandestin ou de se transplanter dans un autre secteur, Olivier ne le reverrait pas. Ce qu’il fallait pour ne pas souffrir, c’était vivre avec Gaëtan, avec Maurice, avec Mathias, le chef des liaisons, une vraie machine, définissable par sa boiterie, sa pipe et ses cheveux noirs en brosse, si drus ; l’homme, par excellence, sur qui on pouvait compter, jamais en retard à un rendez-vous, jamais un papier à la traîne, toutes les adresses par cœur, tous les messages envoyés à temps, décodés à temps. Il disait toujours qu’à part les règles de sécurité, il fallait « travailler comme dans une maison de commerce ». Impossible de causer une heure avec lui en dehors du service : muet et assommant, il décourageait toutes relations humaines. Ça, ça allait. Mais Dorian qui voulait à chaque mission retenir Olivier, Olivier lui-même qui, plusieurs fois, était parti à la place de Gilberte ou de Raymond parce qu’il eût trop tremblé pour eux, – ah ! non !

Raymond, déjà, est arrêté. Avec lui, c’était fini ; même libéré, il serait obligé de renoncer au travail clandestin ou de se transplanter dans un autre secteur, Olivier ne le reverrait pas. Ce qu’il fallait pour ne pas souffrir, c’était vivre avec Gaëtan, avec Maurice, avec Mathias, le chef des liaisons, une vraie machine, définissable par sa boiterie, sa pipe et ses cheveux noirs en brosse, si drus ; l’homme, par excellence, sur qui on pouvait compter, jamais en retard à un rendez-vous, jamais un papier à la traîne, toutes les adresses par cœur, tous les messages envoyés à temps, décodés à temps. Il disait toujours qu’à part les règles de sécurité, il fallait « travailler comme dans une maison de commerce ». Impossible de causer une heure avec lui en dehors du service : muet et assommant, il décourageait toutes relations humaines. Ça, ça allait. Mais Dorian qui voulait à chaque mission retenir Olivier, Olivier lui-même qui, plusieurs fois, était parti à la place de Gilberte ou de Raymond parce qu’il eût trop tremblé pour eux, – ah ! non !

Maurice, de temps en, temps, piaffait, se mouchait, se raclait la gorge ; il s’enrhumait ; le sale moment de la nuit. Quand il vint le secouer, Olivier ne s’était pas encore endormi, à demi éloigné seulement tout le temps de ce repos ; « on ne s’en sort pas de cette vie-là ». Il ne voyait presque aucun de ses amis, presque personne de sa famille même qui ne prît part à son activité ; les autres écrivaient parfois, demandaient des nouvelles : ils ne recevaient pas de réponse, ou si évasives… Mais Olivier le voulait ainsi : « Cette vie-là » c’était sa vraie vie puisqu’il avait manqué sans remède les occasions d’avoir une vie privée, puisqu’il ne se sentait ni le goût, ni le don d’une forme quelconque de vie publique. La vie de combattant restait sa dernière chance, sa chance au moins de mourir proprement ; il ne voyait plus, pour lui, d’autre vraie vie possible. Il comprenait bien que la musique ne le satisferait jamais plus complètement ; la famille, les fiançailles, dont la rupture datait de cinq ans, l’en avait éloigné, croyait-il, pour toujours ; et l’exemple des ménages qui l’entouraient ne pouvait le réconcilier, même quand ils unissaient des êtres qu’il aimait. Une sorte de détachement ou d’indifférence lui venait, et il entendait ces mots dans un sens curieusement proche, pour lui qui ne croyait pas, de leur sens religieux. Rien de ce qui lui appartenait ne lui importait plus vraiment, ne lui tenait plus à l’âme. Les meubles avaient brûlé à Vitry-le-François, les livres et les précieux disques aussi, et le piano qui avait coûté cher et connu tant de soins ; jusqu’aux photographies et aux lettres de sa mère qu’il avait perdues à Dunkerque avec sa cantine d’adjudant (car il avait été nommé adjudant au début de 1940 !). Ses parents morts, sa sœur lointaine et résignée. Tout ce qui lui restait d’attachant, il le trouvait dans la guerre souterraine, et cela ne survivrait pas à cette guerre. Même ses fonctions, relativement élevées dans son groupe, – il était le troisième, le second en fait depuis la captivité de Raymond – ne lui apportaient que l’occasion d’initiatives plus fréquentes et plus vastes. Il n’y tenait pas particulièrement. Les premiers temps, il s’était senti de l’ambition : besoin d’agir et d’être efficace, plaisir de commander et surtout d’organiser… mais non, il n’était même pas vraiment ambitieux ; maintenant cette fièvre avait passé ; on lui aurait demandé de se tenir au dernier rang qu’il l’eût fait volontiers, à condition de ne pas demeurer sans travail et de se savoir dirigé par des hommes qu’il pût estimer. Un seul souci : que le « boulot se fît proprement ». Le reste ne l’intéressait plus. Et nul fanatisme n’expliquait son indifférence ; il avait appris l’indulgence envers ceux qui ne voulaient pas ou n’osaient rien faire, et ne connaissait plus la haine même pour les ennemis – seulement une sorte d’aversion physique, et devant les traîtres, une révolte professionnelle d’ingénieur que le sabotage dégoûte. Non, tout était fini ; plus le droit de se laisser tromper par les semblants d’espoir et les ersatz de résurrection. Se faire le mieux possible une vie prête, déjà donnée, pour ne pas être surpris, ni réticent, le jour où il faudrait disparaître, pour ne pas trouver alors que ce ne serait justement pas le moment.

Maurice avait dit, avec un accent de déconvenue cette fois, qu’il ne s’était encore rien produit ; toujours ces lueurs intermittentes de l’autre côté, mais sans doute pas de projecteurs ; impossible de savoir. Rien non plus depuis qu’Olivier avait repris la garde, et, cette fois, les clartés sur l’autre rive étaient celles du jour. Les paupières devenaient plus lourdes, le froid plus vif. Et voici la sirène du premier bateau. On devinait, dans l’ombre déjà diluée, le poseur de mines qui sortait lentement. Au poste de guet sur la jetée, c’était la dernière relève, plus lasse, les pas rouillés. La pointe de Pen-Bihan toujours muette se dessinait sans arbres, sans végétation, jaunâtre sur la mer. Quelques nuages effilochés rosissaient. C’était vraiment le matin – le moment d’appeler Maurice, de s’apprêter au départ.

« C’est quand même vexant d’être venus passer la nuit ici pour ne rien voir », pensaient-ils. Mais à quoi bon le dire ? Les semelles écrasèrent les débris de vitres, le long de l’escalier, à travers la salle de la buvette. On reprit les bicyclettes au guidon froid. A sept heures, dans l’estaminet vide, au bord de la route, en se brûlant l’œsophage avec l’ignoble jus de glands, Olivier renonçait à trop demander d’action brillante ou de pittoresque. Qu’il ne se fût rien passé cette nuit, c’était déjà presque une victoire.

Décembre 1943

Février 1944

Publié par la revue Esprit en décembre 1944

Nuit blanche (pdf)

Comments are closed.