Politique « sociale » et Politique « nationale »

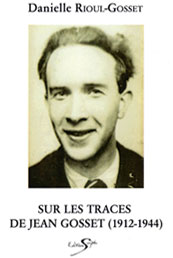

par Jean Gosset, Le Voltigeur Français, n° 16, 24 mai 1939

Des camarades nous ont écrit leur inquiétude :

On exerce actuellement sur la classe ouvrière un chantage au patriotisme d’autant plus efficace que depuis trois ans elle se sent parvenue à sa majorité et responsable de la vie nationale. Et il faut bien dénoncer, avec plus d’énergie que jamais, une politique où la défense de la liberté et de la démocratie sert de prétexte à des mesures anti-ouvrières injustifiées.

La situation internationale impose des exigences regrettables mais qu’il faut accepter : accroître les armements, avoir un système économique prêt à marcher en cas de guerre. Cette seconde nécessité interdit peut-être des réformes profondes, difficiles à adapter ; par exemple l’application d’un plan comme celui de la C.G.T. ne peut être envisagée qu’à longue échéance. Mais pour augmenter le rendement des fabrications de guerre il faut : 1° faire travailler à plein les machines ; 2° faire travailler le nombre maximum d’ouvriers dans la mesure où l’outillage permet techniquement de les employer ; 3° augmenter le nombre des heures de travail à partir du moment où les 40 heures seront complètement employées par ce nombre maximum d’ouvriers. Commencer par cette augmentation, c’est mettre la charrue avant les bœufs. En même temps que Lacoste et Jouhaux y expriment la protestation ouvrière, Christian Pineau publie dans Messidor une enquête sur La Grande Illusion des 60 heures, où il montre l’inefficacité du décret purement spectaculaire pris par le gouvernement.

Les usines d’armement ne peuvent travailler que 40 à 50 heures, faute d’outillage, de matières premières, etc. Les ouvriers doivent souvent travailler au ralenti pour occuper leur temps. Pourquoi donc ces procédés inopérants ? Parce qu’on tient une trop belle occasion de revenir sur la législation de 1936-37. On n’a cessé d’abaisser le tarif des heures supplémentaires à mesure qu’on en multipliait le nombre. Adieu les « cinq-huit », (et attendons-nous peut-être, pour cet été, à la campagne patriotique pour le renoncement aux congés payés ? pourquoi pas ?). Kerillis a trouvé plus vite que Baiby et que Flandin la position favorable au grand patronat : la politique de résistance sert de prétexte à la régression sociale. Ceux-là mêmes qui ont misé en septembre sur l’hitlérisme et la « paix à tout prix » parce que la résistance risquait d’entraîner pour eux des sacrifices, reviennent au nationalisme traditionnel depuis que le gouvernement a pris le parti de ne faire supporter qu’aux ouvriers et aux consommateurs les charges de la Défense Nationale. On exploite les périls extérieurs pour faire accepter des mesures réactionnaires, comme aux meilleurs temps.

Avec un peu de courage et d’initiative au contraire, on commencerait par désolidariser les mesures commandées par les circonstances internationales des mesures antisociales.

On prendrait les dispositions nécessaires dans l’ordre de leur nécessité, sans en faire des brimades spectaculaires. Si l’on fait une politique nationale il faut la faire complètement ; demander le travail aux machines et aux ouvriers, l’argent aux capitaux. Mais tout au contraire, le gouvernement essaie, par des décrets hypocrites et à double fond comme celui du

22 avril, d’amadouer l’opinion en paraissant frapper durement les profits des industries de guerre alors qu’il en exonère en réalité un grand nombre, et ne frappe que les bénéfices très élevés. Le monde ouvrier lui-même n’est pas toujours assez vigilant. On lit dans Syndicats du 3 mai le stupéfiant passage suivant :

On nous dit : On mobilise les hommes, il faut aussi mobiliser les fortunes. Sans doute.

Mais c’est une diversion. (sic).

Diversion parce que, comme le capital ne parie plus sur l’hitlérisme et la paix, ceux qui acceptent la défense nationale et la résistance antifasciste se font complices du capital. Mais quand en septembre la Cité de Londres jouait la paix, les pacifistes de Syndicats se regardaient-ils comme complices des banquiers anglais ? Les défenseurs des traditions syndicales pourraient se souvenir de la doctrine constante qu’a toujours soutenue le mouvement ouvrier : les profits de guerre sont une des causes de la guerre, et on réduirait les chances de la guerre en en supprimant les profits. Depuis quand cette politique consiste-t-elle à s’abstenir de « mobiliser les fortunes », à se désintéresser des profits que le capital tire de la guerre et des armements ?

Mais MM. Daladier et Reynaud ne peuvent pas « mobiliser les fortunes » ; ne comptons pas sur eux. Sous prétexte d’économies de guerre ils reviennent de plus en plus au régime libéral, parce qu’ils ont besoin, comme tous les gouvernements dans le système actuel, de la confiance des banques et des trusts, et qu’ils n’ont aucune volonté de sortir de ce système. Pourtant, non seulement, comme nous l’avons déjà tant de fois répété, seule une transformation intérieure peut rendre nos républiques dignes de vivre, mais elle est ici pratiquement nécessaire pour ne pas mourir. Nous n’exigeons pas d’immédiates et pour aujourd’hui utopiques réformes de structure ; il leur faut une préparation solide et un meilleur climat.

Mais qu’on ne s’y trompe pas : les 60 heures, l’abaissement du tarif des heures supplémentaires, tous les sacrifices demandés à la classe ouvrière pour obtenir un plein rendement des fabrications de guerre, n’obtiendront pas ce rendement.

Ces mesures seront inopérantes jusqu’au jour où, comme en pleine guerre, on fera de l’inflation forcenée et des emprunts jamais remboursables pour payer les armements, au bénéfice de leurs fabricants et au détriment des consommateurs, – ou jusqu’au jour où on aura pris le parti d’exercer sur les capitaux et les bénéfices un contrôle et une contrainte modérés mais effectifs. « Mobiliser les fortunes », la formule paraît vague ; mais elle peut se réaliser en un plan précis, comprenant une série de mesures hiérarchisées, depuis la limitation véritable des bénéfices réalisés aux dépens des finances publiques, jusqu’à, si c’est nécessaire, la réquisition sans indemnité des industries qui travaillent pour la défense nationale, en passant par une organisation méthodique de l’outillage, des transports, etc.

Tant qu’on ne résoudra pas la question financière de l’armement en réglant les profits qui retombent sur les finances de l’État, tant qu’on ne contrôlera pas le rendement des entreprises, la contribution demandée à la classe ouvrière ne sera que poudre aux yeux. Nous savons bien que l’armement est la plus lourde des charges publiques, et que des sacrifices sont nécessaires. Mais pour qu’ils soient acceptables il faut d’abord empêcher les injustices criantes.

Tant qu’on ne résoudra pas la question financière de l’armement en réglant les profits qui retombent sur les finances de l’État, tant qu’on ne contrôlera pas le rendement des entreprises, la contribution demandée à la classe ouvrière ne sera que poudre aux yeux. Nous savons bien que l’armement est la plus lourde des charges publiques, et que des sacrifices sont nécessaires. Mais pour qu’ils soient acceptables il faut d’abord empêcher les injustices criantes.

Léon Blum a rendu un vrai service par sa campagne contre le décret-loi du 22 avril. L’opinion publique n’a pas encore perdu toute force. Il faut lui faire comprendre que l’opposition d’une politique nationale est factice, que le vrai problème ne concerne pas seulement les ouvriers, mais les entreprises surtout, leurs possibilités et leurs bénéfices. Il faut préparer le moment où le gouvernement devra prendre des mesures enfin efficaces d’organisation industrielle malgré les trusts et la finance, ou démissionner ; un gouvernement de carence ne se perpétue pas indéfiniment. S’il faut voir un peu plus loin, nous serons d’accord avec Capocci, de l’Écho des Employés, pour dire que la politique actuelle du gouvernement et du patronat pourrait bien, à force d’être provocante et sans résultats, « préparer quelque chose de mieux qu’en 1936 ». Au fond, ce ne serait pas un mauvais mot d’ordre. Seulement, il faudra réellement quelque chose de mieux : une action plus disciplinée, moins ambiguë, plus ferme et courageuse, plus hardie ; plus de nationalisations qui n’en soient pas, plus de mesures de caractère uniquement revendicatif, plus de timidités et de renoncements devant les menaces des banques ; ou bien l’on est, comme aujourd’hui, à la merci d’un danger extérieur trop facile à exploiter.

Jean Gosset, Le Voltigeur Français, n° 16, 24 mai 1939

Comments are closed.