Les nouveaux arrivants sont soumis à une théorique période de quarantaine, qui n’a jamais duré quarante jours pour les déportés arrivés pendant l’été 1944

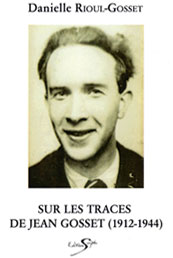

Après la période de quarantaine et de travaux divers à l’intérieur du camp (terrassement, déchargement de péniches), Jean Gosset fait partie d’un « transport » vers un Kommando extérieur. Peu de déportés y échappent.

Le 15 septembre, pour Jean, c’est le départ pour le Kommando de Dessauer-Ufer, situé à Hambourg, au sud de la ville et à l’est du labyrinthe tracé par les quais et les canaux de l’immense port.

Dans ce Kommando, les hommes sont employés à des travaux très durs dans le port : déchargements de navires, renforcement des berges de l’Elbe, pose de voies de chemin de fer, déblaiement après les destructions d’usines par les bombardements. Par la suite ils doivent creuser des fossés antichars dans la région de Hittfeld.

Ce Kommando, explique l’ancien déporté Jean Guerrier, avait été hâtivement aménagé dans un vaste entrepôt de plusieurs étages, dont une partie avait déjà souffert des bombardements. Ses hautes murailles de briques sales, cernées de barbelés, emprisonnaient 1 000 à 2 000 détenus.

Jean Guerrier, déporté à 16 ans, en faisait partie. Il y a connu les mêmes épreuves que son compagnon Jean Gosset. Dans une lettre à Danielle Rioul-Gosset en juin 1984, il témoigne :

La vie, à Dessauer-Ufer, n’était pas tellement différente de celle que nous avions connue au camp : sinistres caprices du S.S. Chef de Kommando, incessantes et cruelles brimades des Kapos, Vorarbeiters et Stubendienst, insultes, humiliations, coups…

« Le matin, avant l’aube, nous devions nous lever dès que le signal en était donné, et nous empresser d’aller nous laver sommairement, sous les maigres jets des rares robinets d’une eau bien entendu toujours froide. Malheur à celui qui restait une seconde de plus sur son grabat, ou qui, trop fatigué ou trop malade, n’allait pas assez vite : les matraques de nos tortionnaires pouvaient s’acharner sur lui jusqu’à ce qu’il tombe inanimé.Nous étions, à cette époque, vêtus d’une veste et d’un pantalon, en mince étoffe rayée bleu et gris. Une simple chemise sur le corps. Aux pieds, des galoches de toile grossière à semelles de bois. Ce léger vêtement était rapidement transpercé par la moindre pluie. Suivant les régions, il arrivait parfois que l’eau montât dans les fossés au fur et à mesure que nous les creusions. Il n’était pas question d’arrêter, dans ce cas, ni même de pomper l’eau, et nous devions continuer, quel que soit le temps, jusqu’à ce que la tranchée ait le profil et les dimensions voulues, pataugeant dans le liquide boueux et froid, grelottant sous les incessantes bourrasques.

Lorsque la journée s’achevait, vers dix-huit heures, nous repartions à pied vers la gare, soutenant ou portant ceux qui s’étaient écroulés à la tâche, malades ou mourants, et qui devaient néanmoins assister debout à l’appel du soir, avant d’être admis à l’infirmerie si le S.S. était de bonne humeur. Et c’était le retour vers Dessauer-Ufer, serrés à étouffer dans des wagons insuffisamment nombreux, puis saisis par le vent glacé dès que nous en sortions.

Le dimanche, nous étions théoriquement au repos. Mais ce jour, qui était plutôt employé aux corvées locales, était tout spécialement choisi par nos maîtres pour les appels, contre-appels, inspections et brimades de toutes sortes. Si bien que lorsque nous étions parvenus, tant bien que mal, à nous laver (malgré le manque d’eau, en l’absence de savon et de tout moyen de nous sécher) à nous raser (avec un rasoir pour vingt ou trente), il ne nous restait plus guère qu’une ou deux heures pour nous reposer.Les raids aériens des Alliés, les alertes de jour et de nuit qu’ils entraînaient, les bombardements particulièrement intenses de la région de Hambourg venaient ajouter à notre détresse des tribulations pratiquement quotidiennes et des dangers qui rendaient notre condition encore plus pénible.

Comments are closed.